⇽ Mapa de momentos II D 5/7

(§ 7. Sobre el análisis temporal)

a Esther, que hoy cumple 100 años

§ 8.1 El pluriempleo subjuntivo y el problema de los nombres

La situación de sólo 2 tríadas del tablero “Usos rectos de las formas indicativas” (ante-futuro, co-futuro, pos-futuro y su tríada prima, ante-pospretérito, co-pospretérito, pos-pospretérito) es la situación de todas las tríadas del tablero “Usos rectos de las formas subjuntivas”: tres relaciones temporales, dos tiempos verbales, el compuesto para el ante y el simple para el co y el pos.

Reservando las flechas continuas para las formas indicativas y conservando el código de colores, convengamos graficar las relaciones temporales de las formas subjuntivas con flechas discontinuas hechas de rayas y puntos alternantes (como si fueran todas "c" del Código Morse):

En Subjuntivo no hay verde ni rojo (ni verde agua ni rosa). Hay sólo negro y azul (y gris y celeste). A falta de una forma subjuntiva específica para identificar la posterioridad, de eso se encargan las formas subjuntivas simples que identifican la simultaneidad. Así, el negro Presente del Modo Subjuntivo ('cante', 'coma', 'viva') debuta identificando la simultaneidad y la posterioridad respecto de SH (SSH y PSH) y respecto de PH (SPH y PPH), y el gris Pretérito Imperfecto del Modo Subjuntivo ('cantara/ase', 'comiera/iese', 'viviera/iese') debuta identificando la simultaneidad (SAH) y la posterioridad (PAH) respecto del momento AH. Andreś Bello lo dice así:

«651 (a). El subjuntivo común tiene la particularidad de representar con una misma forma [cante] el presente y el futuro, de lo cual resulta que expresa también con una misma forma, aunque materialmente doble [cantara o cantase], el co-pretérito y el pos-pretérito.»

Al igual que las indicativas, las formas compuestas subjuntivas siempre identifican relaciones temporales de anterioridad, a saber: el azul Pretérito Perfecto del Modo Subjuntivo ('haya cantado'), que debuta en el nivel 2 como anterior a SH (ASH) y como anterior a PH (APH), y el celeste Pretérito Pluscuamperfecto del Modo Subjuntivo ('hubiera cantado'), que debuta en el nivel 2 como anterior a AH (AAH).

Usé los nombres oficiales de la RAE para los tiempos del Subjuntivo porque Andrés Bello no los nombra, sino que enumera las relaciones temporales que identifican / significan / señalan. Pero no procede a elegir una para dar su nombre al tiempo verbal, ni sorteándola ni obteniéndola de aplicar un criterio (como el del primer oficio).

En Bello, los nombres analíticos del Indicativo dieron paso al análisis de las «formas» subjuntivas que sirven para «representar» más de 1 relación temporal. Así se ve el mapa de momentos con los nombres de la RAE para este tablero fundamental o recto del Modo Subjuntivo:

Si mantenemos el criterio usado con las formas fundamentales indicativas y les damos a las subjuntivas el nombre de la primera relación temporal que identifican, deberíamos agregar una convención: habiendo más de una del mismo color en una tríada debutante, la primera será la que primero aparezca barriendo el mapa de izquierda a derecha.

En ese orden, Co-pretérito le gana a Pos-pretérito, Pretérito a Ante-futuro, y Presente a Futuro. En el orden inverso con el mismo mapa, tendríamos las futuristas victorias inversas y los tiempos se llamarían Pos-pretérito, Ante-futuro y Futuro. Y en el orden inverso con el mapa inverso, tendríamos las victorias inversas a las inversas, como quien rota 180°. Demos una vuelta.

Si esto lo estuviera escribiendo un árabe, seguramente usaría el barrido de derecha a izquierda para la misma convención. Y con el mismo resultado de nombres, ya que colocaría el pasado a la derecha y el futuro a la izquierda, como en un blog, y Co-pretérito le volvería a ganar a Pos-pretérito, Pretérito a Ante-futuro, y Presente a Futuro:

¿Por qué no le pongo "Co&pos-presente" al Presente del Subjuntivo, 'cante', como en Indicativo le puse Ante&co-presente a 'he cantado' (el Ante-presente de Bello, el Pretérito Perfecto Compuesto de la RAE)? Porque una cosa es que un tiempo verbal se oriente hacia el mismo punto de referencia desde dos momentos diferentes (abarcando el intervalo entre ambos) y otra es que pueda orientarse desde uno o desde el otro, como hacen el Presente y el Co-pretérito del Subjuntivo, 'cante' y 'cantara/ase' (que tal vez jueguen más veces de pos que de co, pero el criterio aplicado en la pila bautismal ha sido otro).

En “Francisco pide que de ahora en más le digan Paco”, «digan» –en sociedad con «de ahora en más»– es co&pos-presente, con el presente en «pide»: SSH & PSH. (Y eso si redondeamos, porque estrictamente es, aunque inmediata, una posterioridad, como lo es toda acción pedida respecto del momento del pedido.) Pero en “No creo que Juan esté en el club”, «esté» es, por default, co «no creo», o sea, co-presente (SSH), no pos ni co&pos. Y si estuviera hablando del día siguiente (del anterior con «esté» no podría), debería especificarlo con otros recursos, como un adverbio de tiempo: “No creo que Juan esté mañana en el club”, donde «esté» es sólo pos-presente (PSH), no co ni co&pos.

Graficando y barriendo tríadas en una dirección o en la otra, usando unos nombres u otros, todos los mapas de momentos ofrecidos hasta acá tienen vectores discontinuos recién a partir del nivel 2.

§ 8.2 Niveles subjuntivos

¿Por qué las flechas discontinuas empiezan en el nivel 2 y no en el 1? Porque al ser formas verbales normalmente subordinadas (eso se quiere decir con la palabra subjuntivo), en el nivel 1 normalmente estarán las expresiones subordinantes, que normalmente estarán en Modo Indicativo. Pero "normalmente" no es igual a "siempre".

Como ejemplo de una excepción al primer "normalmente" está el tipo de subjuntivo que Bello llama "optativo" y que en Argentina usamos cada vez que cantamos «Sean eternos los laureles que supimos conseguir», donde ese "sean" no tiene ningún subordinante (ni siquiera uno implícito en la huella de un "que", como "Deseo..." en "Que tengas un buen viaje").

Como ejemplo de una excepción al tercer "normalmente", en breve veremos expresiones subordinantes subjuntivas ocupando el nivel 2 del mapa, y un poco más adelante, bajo el próximo título, expresiones subordinantes imperativas en el nivel 1, que son las más comunes (como en “Pedile a San Antonio que te mande un novio”), y en el nivel 2 (como en “Ni bien aparezca Kimba, decile a Juan que nos avise”).

Como ejemplo de una excepción al segundo "normalmente", que hace inesperado encontrar formas subjuntivas en el nivel 1, veamos esta frase:

La mamá permitió que Juancito esté hoy con nosotros y que mañana se sume al viaje de egresados.

Aunque «esté» y «se sume» están subordinados sintácticamente a «permitió», temporalmente los tres están subordinados a H (SH, PH y AH, respectivamente). Moraleja: no siempre la subordinación temporal (si se me permite llamar así al hecho de que un momento se presente como anterior, simultáneo o posterior a otro, en vez de sucesivo o libre) coincide con –o depende de– la subordinación sintáctica. Volveremos sobre esto más adelante. Por ahora, ya asentados los "no siempre", vamos con los "normalmente".

Empecemos por formas subjuntivas que cubren el nivel 2. En el nivel 1, las expresiones subordinantes elegidas serán el Futuro, el Presente y el Pretérito de "negar que". Primero los ejemplos, después el diagrama (que debería ser uno por cada entrada del diario absurdo, pero las junto en el mismo para controlar la proliferación gráfica):

a) Día lunes. El miércoles Pedro negará que Juan esté en el club en ese momento, que haya estado el día anterior, y que esté / vaya a estar al día siguiente.

b) Día miércoles. Pedro niega que Juan esté en el club ahora, que haya estado ayer, y que esté / vaya a estar mañana.

c) Día sábado. El miércoles Pedro negó que Juan estuviera en el club en ese momento, que hubiera estado el día anterior, y que estuviera / fuera a estar al día siguiente.

Si quisiéramos comprobar que no se incumple la predicción que hacen los colores del nivel 3, podríamos usar una frase con dos subordinaciones encadenadas (o sea, donde el primer verbo subordinado funcione a la vez como subordinante del que le sigue).

Pero como en el nivel 3 hay 9 tríadas, necesitamos que el primer verbo subordinado (nivel 2) esté en las tres relaciones básicas de anterioridad, simultaneidad y posterioridad, como hicimos arriba con “negar” (nivel 1).

Empecemos por los ejemplos y el diagrama donde el primer verbo subordinado está en relación de simultaneidad con su subordinante ('preocupar que'):

a) Me preocupó que a Juan no lo alegrara que a esa altura del año el club de sus amores ya hubiera ganado dos torneos, estuviera primero en otro, y al año siguiente jugara la Libertadores.

b) Me preocupa que a Juan no lo alegre que a esta altura del año el club de sus amores ya haya ganado dos torneos, esté primero en otro, y el próximo año juegue la Libertadores.

c) Me preocupará que a Juan no lo alegre que a esa altura del año el club de sus amores ya haya ganado dos torneos, esté primero en otro, y al año siguiente juegue la Libertadores.

Es el turno de los ejemplos y el diagrama donde el primer verbo subordinado ('pedir que', nivel 2) está en relación de posterioridad con su expresión subordinante ('rogar que', nivel 1):

a) Día lunes. El miércoles Juan me rogará que el viernes le pida a Pedro que el sábado le lleve sin falta la bici, aunque le haya roto el asiento y esté sin frenos.

b) Día miércoles. Juan me ruega que el viernes le pida a Pedro que el sábado le lleve sin falta la bici, aunque le haya roto el asiento y esté sin frenos.

c) Día domingo. El miércoles Juan me rogó que el viernes le pidiera a Pedro que el sábado le llevase la bici sin falta, aunque le hubiera roto el asiento y estuviera sin frenos.

Para completar las 9 tríadas del nivel 3, veamos los ejemplos y el diagrama donde el primer verbo subordinado ('tolerar que', nivel 2) está en relación de anterioridad con su expresión subordinante ('no creer que', nivel 1):

a) No creí que en la charla del martes María, dominada por el temor de que al día siguiente le llegara al celular un mensaje no deseado, le hubiera tolerado a Juan que la hubiera engañado en la fiesta del sábado y que no se lo admitiera ahí, cara a cara.

b) No creo que en la charla del martes María, dominada por el temor de que al día siguiente le llegara al celular un mensaje no deseado, le haya tolerado a Juan que la hubiera engañado en la fiesta del sábado y que no se lo admitiera ahí, cara a cara.

c) No creeré que en la charla del martes María, dominada por el temor de que al día siguiente le llegara al celular un mensaje no deseado, le haya tolerado a Juan que la hubiera engañado en la fiesta del sábado y que no se lo admitiera ahí, cara a cara.

§ 8.3 El estilo indirecto con formas subjuntivas

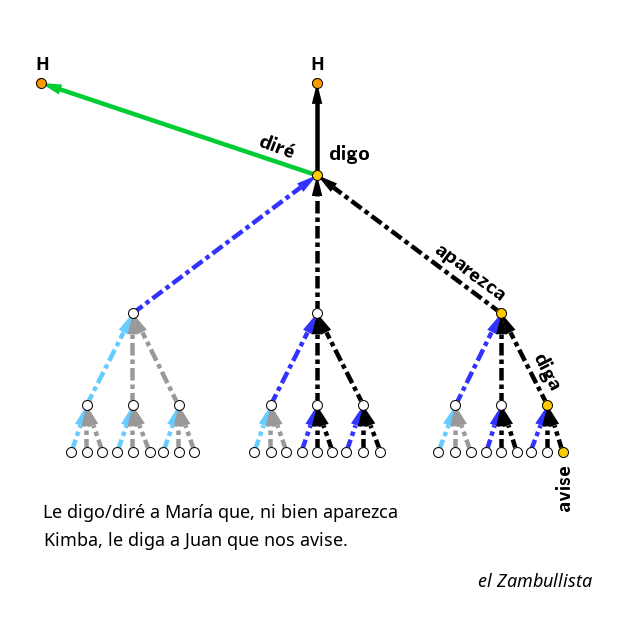

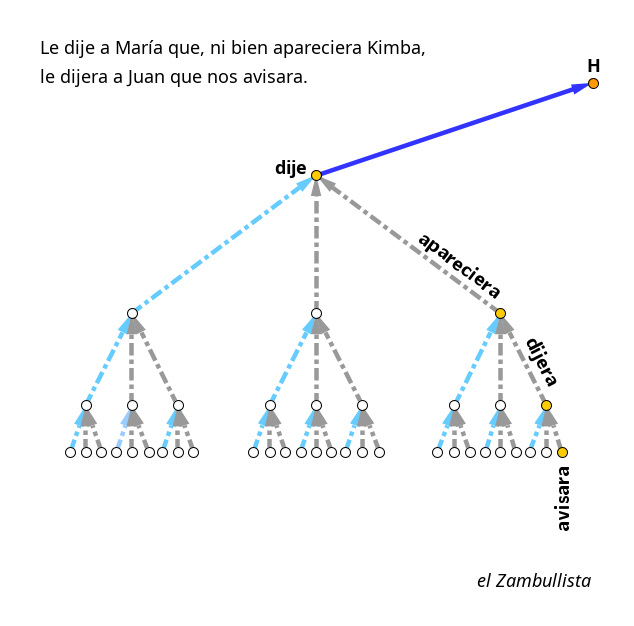

Aunque con esto hayamos cubierto todas las posibilidades subjuntivas de los tres primeros niveles, agrego un ejemplo con pasaje de estilo/discurso directo a indirecto, como hice hablando de la correlación temporal en Indicativo (§ 6.2), y también sobre Kimba. El discurso directo es este, entrecomillado y todo:

Siguiendo el enfoque de Bello, que veremos en § 9, representé el imperativo «decile» con el mismo tipo de vector discontinuo del subjuntivo, pero verde: ─ · ─ · ─ · ─>. Que el verde no existe entre las formas subjuntivas lo podemos volver a constatar con los dos de los tres pasajes a estilo indirecto donde podría existir, los que tienen el verbo enunciativo en Presente o en Futuro:

Al igual que los anteriores, el tercer y último pasaje a estilo indirecto, con el verbo enunciativo en Pretérito, presenta los mismos patrones y colores que las otras correlaciones temporales, que no tienen verbo de reporte, como vimos en § 6.2 que también pasaba con el verbo de la subordinada en Modo Indicativo:

En el estilo indirecto no hay ni puede haber imperativos. La forma imperativa del estilo directo («decile») se convierte en subjuntiva en el indirecto («que le digas»); en PPSH y en PPPH, el vector discontinuo verde se vuelve negro.

Para Bello, esta convertibilidad de un imperativo en un subjuntivo con ciertos requisitos (verbo de influencia en 1ª persona, destinatario de la influencia en 2ª) implica que son semánticamente equivalentes. De esta equivalencia se agarrará para lidiar con una excepción a su definición de modo verbal, como veremos en § 9.

§ 8.4 El color del imperativo

¿Por qué los vectores discontinuos del imperativo son verdes? En § 678, Bello lo argumenta así:

«El imperativo es necesariamente futuro. Se ha creído que era presente, porque ven es quiero o mando que vengas, y quiero o mando es presente. Pero no se trata aquí del tiempo del verbo envuelto querer o mandar, sino del tiempo en que se considera la acción del verbo expreso venir.»

Presente es el momento del pedido (“Subí el volumen, por favor”), de la orden (“Tiéndase en el piso boca abajo y ponga las manos en la nuca”), de la recomendación (“Mirate Memento”), o de lo que sea que hagas con un verbo en Modo Imperativo. Pero aquí se trata del momento del cumplimiento del pedido, de la orden, de la recomendación, etc., que es un momento futuro.

Toma 1

El Imperativo es un modo interactivo: estamos en pleno acto de comunicación, con un hablante dirigiéndose –interpelando– a alguien o a varios, de quienes espera respuesta. Estamos en un aquí y ahora (el de la formulación del pedido, orden, recomendación, etc.), pero yendo a un después (el del cumplimiento de lo formulado):

Te lo pido / ordeno / recomiendo ahora (uso el Presente) para que lo cumplas después, inmediata, mediata o lejanamente.

Las otras opciones no parecen lógicas, si lo lógico es que toda reacción siga a una acción, y no al revés, ni que corran a la par. Más persuasivo tal vez habría sido hablar de causas y efectos; y más preciso, de solicitudes y respuestas.

Toma 2

No podés cumplir nada de eso antes de que se lo formule ni durante, sino sólo después, inmediato (un “Hacé esto ya o a partir de ahora”) o mediato, con menor o mayor lejanía (un “Hacé esto mañana o el próximo año”). El absurdo de cumplirlo antes genera una agramaticalidad usada como hipérbole de urgencia: “Hacelo ayer”.

En el ejemplo dado, como el imperativo «decile» está en el nivel 2, en vez de un futuro es un pos-futuro (PPH). Pero como generalización es válida: el imperativo puede y suele estar en el nivel 1, donde sí es futuro (PH). Para el caso, bastaría abreviar el pedido: “Decile a Juan (PH) que nos avise (PPH)”.

§ 8.5 Cantara~ase

Completados los 36 vectores de los niveles 2 y 3, chequeados algunos con el pasaje a estilo indirecto (que llega a un nivel 4), aclaro que no todos los dialectos del español (ni todos los gramáticos) los colorearían igual.

Por un lado, hay dialectos, como el rioplatense, que usan (o tienden fuertemente a usar) la mitad de esos tiempos verbales: uno para cualquier simultaneidad o posterioridad ('cante') y otro para cualquier anterioridad ('haya cantado'). En breve veremos ese diagrama de dos colores.

Por otro lado, el dialecto que Rojo y Veiga llaman «el español común» difiere de nuestro diagrama, según sus análisis, en los vectores grises, o sea, en las relaciones temporales que identifica la forma 'cantara/ase'. Para decirlo con Bello (§ 652), «la forma que sirve para el co-pretérito y el pos-pretérito, sirve asimismo para el mero pretérito». Veamos primero esta segunda diferencia y después la del subjuntivo rioplatense.

Bello –recordemos– enumeró las relaciones temporales que identifica cada forma subjuntiva (sus «significados fundamentales»), pero no les dio un nombre, como había hecho con las indicativas. Sus seguidores sí y a 'cantara/ase' le pusieron Pretérito, que en la web de la RAE es el nombre separado por una barra del tradicional Pretérito Imperfecto. Acá se viene llamando Co-pretérito desde el tercer diagrama de § 8.1. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida: es un nombre más cercano a Pretérito Imperfecto que a Pretérito.

Como sea, tanto para Bello como para Rojo y Veiga, la forma verbal que en Subjuntivo corresponde a la indicativa 'canté' es 'cantara/ase', no 'haya cantado'. Nuestros coautores, que en la página 2.928 escriben que «la relación de 'pretérito' (O–V)» es «expresada (...) por cantara~-se», consignan sin embargo una «voz discrepante» de esta correspondencia en su nota al pie 45 (pág. 2.911):

En 1847, Andrés Bello ve la tolerancia en el uso opuesto:«Pardo (1983), por ejemplo, considera haya cantado como la forma subjuntiva temporalmente correspondiente a la indicativa canté y admite cantara~-se solamente como expresión «tolerada por el uso». A propósito de esta opinión cf. Veiga 1996b: § 2.1.»

Es verdad que «esta práctica» es opuesta a «la correspondencia que he manifestado», pero de ahí no se sigue que el problema esté en la práctica y no en la correspondencia, que en § 654 Bello había establecido pero no argumentado; esta es la parte a la que está aludiendo arriba:«657 (a). ¿Podría emplearse el ante-presente haya cantado como mero pretérito? ¿Podría decirse, verbigracia, “Es dudoso que Marco Antonio haya sido un hombre tan disoluto y abandonado como Cicerón le pinta”? Creo que el uso tolera esta práctica, por opuesta que parezca a la correspondencia que he manifestado entre el subjuntivo común y el indicativo, según la cual, diciéndose en el segundo de estos modos: Es indudable que Marco Antonio fue o era, no ha sido, en el primero debería decirse Es dudoso que Marco Antonio fuese o fuera, no haya sido.»

Y hablando de Roma, la loba se asoma con el mismo emparejamiento verbal en los ejemplos 68e (“Nuestro profesor afirma que Bruto mató a César”) y 69e (“Nuestro profesor niega que Bruto matara~-se a César”) de Rojo y Veiga (44.3.2, pág. 2.911).«Fundase o fundara, pretérito. “Muchos historiadores afirman que Rómulo fundó a Roma”. - “Hoy no se tiene por un hecho auténtico que Rómulo fundase o fundara a Roma”.»

Me permito insertar acá un ejemplo por fuera de la bibliografía. Trata sobre otra fundación mítica, esta vez en la margen sur del que hoy llamamos Río de la Plata. El nuevo postulante a Co-pretérito siendo Pretérito está en una traducción dialectal que refunda los últimos versos del poema “Fundación mítica de Buenos Aires”; el porteño Borges los publicó en 1929 con estas palabras:

Al otro lado del Atlántico, 78 años después pusieron esta versión ¿corregida? ¿adaptada? en la estación Buenos Aires de la Línea 1 del Metro de Madrid:«A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires:

La juzgo tan eterna como el agua y el aire».

Foto de Javitomad (2007)

Foto de Javitomad (2007)Borges se habrá revolcado en su tumba ginebrina ante semejante acoso póstumo de las alarmas del doctor Américo Castro. Pero al menos no estamparon su firma debajo del poema “Instantes”, digamos todo. Como sea, en la Buenos Aires real y actual, diríamos "se haya fundado", nunca «se fundase».

De yapa, y para terminar la casuística con el mismo verbo que Bello, en la página 2.912 Rojo y Veiga hacen corresponder el ejemplo 71b (“Dudo que fuera~-se ella la culpable”) con el 72b (“Creo que fue/era ella la culpable”). Más adelante volveremos sobre este caso. Ahora alcanza con notar que esta vez Rojo y Veiga despliegan la correspondencia indicativo~subjuntivo para refutar, con «los mismísimos hechos lingüísticos», «la idea de falta de contenidos temporales propios para las formas subjuntivas».

Lo irónico es que estas formas no sólo trabajan temporalmente, sino que lo hacen mucho más que las indicativas. Que en Subjuntivo baje a la mitad el número de tiempos verbales y que suba al doble su trabajo de identificar / significar / sañalizar vectores son las dos caras de una misma moneda. Palabras más, palabras menos, en eso estamos de acuerdo todos; disiento en cómo el trío bibliográfico dice que trabaja "cantara/ase", en concreto cuando lo ven temporalmente equivalente a "haya cantado".

Esta equivalencia requiere otro diagrama, uno donde la alternativa se grafique con una flecha discontinua gris discurriendo paralela a cada flecha discontinua azul que sea anterior a cualquier presente (ante-futuro, ante-pos-presente, ante-co-futuro, ante-pos-futuro..., abstenerse):

Por supuesto, la discrepancia no es con esos usos del Pretérito Imperfecto del Subjuntivo, por muy ajenos y extraños que resulten a mi español rioplatense, sino con la interpretación de que son pretéritos (o sea, que ocupan el vector AH / O–V). Veamos tres tomas introductorias de esta discrepancia.

-

Toma 1. Si estos ejemplos son generalizables, el requisito de un postulante Co-pretérito / Pretérito Imperfecto del Subjuntivo para hacer de pretérito es ser (cronológicamente) anterior a un verbo en Presente («Es dudoso que Marco Antonio...»; «Hoy no se tiene por un hecho auténtico que...»; «Nuestro profesor niega que...»; «Me sabe a cuento que...» y «Dudo que...»), no a un verbo en Pretérito, del cual sólo puede ser simultáneo o posterior (aunque si deja de portarse como un subjuntivo, también puede ser anterior: “Donó al museo del club los premios que ganara a lo largo de su carrera”, en lugar del indicativo 'había ganado').

Una precisión, tal vez superflua: en ninguno de los cinco ejemplos esta forma subjuntiva simple haría –si hiciera– exactamente de pretérito (O–V / AH), sino de ante-presente: (OoV)–V / ASH. Pero para el caso da igual; lo inesperado y sorprendente es que sea una anterioridad, no cuál. ¿Lo es?

Toma 2. El hecho de ser cronológicamente anteriores al tiempo de su verbo subordinante no prueba que esos Co-pretéritos subjuntivos («fuese o fuera», «fundase o fundara», «matara~-se», «se fundase» y «fuera~-se») estén jugando de pretérito / ante-presente. Falta probar que también son lingüísticamente anteriores a esos subordinantes conjugados en Presente (ASH), lo que los haría temporalmente indistinguibles de "haya cantado" (Pretérito / Pretérito Perfecto del Subjuntivo).

Toma 3. Desde el punto de vista del tiempo cronológico, el pretérito (indicativo 'canté', subjuntivo 'haya cantado') y el co-pretérito (indicativo 'cantaba', subjuntivo 'cantara/ase') son indistinguibles, justamente por ser (cronológicamente) simultáneos, por compartir la misma marca / fecha en la línea de tiempo, horizontal y naranja. Falta ver si son indistinguibles desde el punto de vista del tiempo lingüístico, a saber: si identifican / significan / señalan el mismo vector (no tienen diferencia temporal) o diferentes vectores (sí tienen). Spoiler: sí tienen.

§ 8.5.1 Viendo cantara~ase con el mapa de momentos

Decir que "Marco Antonio fue libertino" es mirar atrás desde el presente del habla (AH). Decir que "era libertino" es haberse trasladado a aquel momento (AH) para mirarlo de frente (SAH). La misma diferencia temporal hay en Subjuntivo entre "haya sido" y "fuera" o "fuese" libertino: el primero es pretérito (o ante-presente) y el segundo es co-pretérito (o co-ante-presente). Y lo mismo vale para "fundó / fundaba" y "haya fundado / fundara-ase" Roma, "mató / mataba" y "haya matado / matara" a César, "se fundó / se fundaba" y "se haya fundado / se funfase" Buenos Aires, "fue / era" y "haya sido / fuera" culpable.

Tomemos como caso testigo los ejemplos 71b y 71c de Rojo y Veiga ya citados:

71

b. Dudo que fuera~-se ella la culpable.

c. Dudo que haya sido ella la culpable.

Esa diferencia admite una expresión temporal: los enunciados tienen fórmulas diferentes: SASH (co-ante-presente, 71b) y ASH (ante-presente, 71c). En los diagramas se ven así:

La única «particularidad» de esos Co-pretéritos subjuntivos, representados acá por «fuera-~se», es que son simultáneos a un momento de referencia (AH / ASH) no señalizado por otro verbo o por alguna expresión adverbial o por ambos. O sea, es un momento que «no podemos identificar con ningún elemento lingüístico ajeno a la unidad verbal, sino que está integrado en la realización de contenido temporal expresada por la forma» verbal, cita de Rojo y Veiga que vimos en § 7.3, a propósito del Co-pretérito del Indicativo.

Traducido a términos orientacionistas, la membresía en el «contenido temporal» significa que el momento de referencia es aquel al que apunta el vector en que consiste el tiempo verbal en cuestión, esté o no también identificado ese momento por el tiempo de otro verbo, y esté o no marcado en la timeline, fechado.

Traducido a términos perspectivistas, el «momento anterior (...) integrado en la realización de contenido temporal» significa que el Co-pretérito / Pretérito Imperfecto del Indicativo te da esta instrucción:

Y ponele que agrega por lo bajo:Trasladate a un momento anterior a este y desde ahí mirá al frente (ni a izquierda ni a derecha).

La instrucción de traslado es la misma para el Co-pretérito / Pretérito Imperfecto del Subjuntivo; la instrucción de hacia dónde mirar agrega 1 dirección, la pos.Sos libre de señalizar verbal o adverbialmente ese momento integrado.

Recapitulemos. Para los rioplatenses que aún conservamos –por edad, por

Si cada uno de ellos (más el de Borges fundacional) se analiza como co-pretérito / co-ante-presente, no es necesario otro diagrama: en el mío esos vectores ya son grises. La ilusión de 'preteridad' surge de creer que su momento de referencia es el identificado por el otro verbo de la oración, el subordinante que está en Presente (SH), cuando en verdad es uno anterior a ese (ASH), del cual es simultáneo el verbo sintácticamente subordinado, que está en Co-pretérito / Pretérito Imperfecto del Subjuntivo (SASH).

§ 8.6 La correspondencia indicativo-subjuntivo

Como se ve, los tiempos verbales –los colores– no cambian de un modo a otro, aunque se distribuyen diferente: desde el monocromático Imperativo al Indicativo de 8 colores, pasando por el Subjuntivo de 4 o de 2. Son los mismos colores con otro tipo de vectores y otras "incumbencias". Por los argumentos anteriores, que contemplan esos usos de "cantara/ase" que se hacen en «el español común», reafirmo la correspondencia indicativo~subjuntivo visualizable en el diagrama que vengo usando:

-

• ahí donde en Indicativo hay "canto" y "cantaré", en Subjuntivo hay "cante";

• ahí donde en Indicativo hay "habré cantado", en Subjuntivo hay "haya cantado";

• ahí donde en Indicativo hay "canté" o "he cantado", en Subjuntivo hay "haya cantado";

• ahí donde en Indicativo hay "cantaba" y "cantaría", en Subjuntivo hay "cantara/ase";

• ahí donde en Indicativo hay "había cantado", en Subjuntivo hay "hubiera/iese cantado";

• ahí donde en Indicativo hay "habría cantado", en Subjuntivo hay "hubiera/iese cantado".

Una imagen vale más que 74 palabras:

Ahora pongámoslo de una manera que refleje el 2 × 1 que ofrecen las formas subjuntivas. Si comparamos temporalmente los dos modos habiendo pasado del Indicativo al Subjuntivo, diremos que

-

• "cante" cubre los vectores que cubrían "canto" y "cantaré";

• "cantara/ase" cubre los que cubrían "cantaba" y "cantaría";

• "haya cantado", los que cubrían "canté" o "he cantado" y "habré cantado";

• "hubiera cantado", los que cubrían "había cantado" y "habría cantado".

§ 8.6.1 El Presente que no es Pretérito

Las formas indicativas "canté" y "he cantado" ya habían sido relevadas por una forma compuesta, "había cantado", cuando se proyectaron desde el racimo que cuelga de H sobre el racimo de AH (ver § 6.1). Ahora son relevadas por la forma compuesta del Subjuntivo "haya cantado", que en algunos casos asumirá la orientación simple ASH y en otros la orientación doble ASH & SSH (al igual que "había cantado" puede ser AAH o AAH & SAH).

Con o sin una simultaneidad –además de una anterioridad– con su momento de referencia, las tres formas indicativas, una simple y dos compuestas, y la forma subjuntiva, que es compuesta, son aspectualmente perfectivas (o sea, presentan el evento como terminado, o al menos superado, como vimos en § 7.6). ¿Por qué la segunda forma simple imperfectiva del Subjuntivo, "cantara" (la primera es "cante"), asumiría la orientación de la primera forma perfectiva del Indicativo, "canté" (que es la única forma simple indicativa que identifica / significa / señala anterioridad)?

Así como la forma indicativa "cantaba" (Co-pretérito) es prima de "canto" (Presente), su avatar subjuntivo "cantara/ase" es primo de "cante". Esto significa que hace lo mismo pero con otro momento de referencia (AH en vez de H): de igual modo que "cante" conserva lo presente y agrega lo futuro que había en Indicativo, "cantara/ase" conserva lo co-pretérito y agrega lo pos-pretérito que había en Indicativo.

Entonces, si "cante" nunca hace de pretérito, ¿por qué lo haría su proyección "cantara/ase"? Si, como dice el trío bibliográfico, los avatares de "cantara/ase" fuesen co-pretérito, pos-pretérito y pretérito, ¿por qué este último no es reflejo de un presente jugando de pretérito?; ¿no sería como si te miraras en el espejo y no vieras el tercer brazo que creés tener?

Rojo y Veiga contestarían que un Presente del Subjuntivo sí puede hacer de pretérito, y precisamente reemplazando a un Pretérito Imperfecto en uno de esos «usos marginales» de algunas «áreas del español americano», como el rioplatense. La prueba que ofrecen es el ejemplo 88c:

Entre las páginas 2.927 y 2.928, Rojo y Veiga dicen que«Sin que el jinete le obligue, la mula paró frente a la tienda “El Descanso”.»

Cortando la cita acá, podemos concluir que el «resultado evolutivo» del bicolor subjuntivo rioplatense ha sido «en este punto completamente paralelo al del francés». Pero esto no es lo que dicen Rojo y Veiga sobre «el subsistema hispanoamericano» (el subrayado decolonial es mío) en la continuación de la cita. Con el ejemplo 88c quieren argumentar que es «comparable» pero no «enteramente idéntico» al caso francés. Razonan que, «si el resultado evolutivo hubiese sido en este punto completamente paralelo al del francés», el puesto del menguante "obligara", que ven pretérito (O–V / AH), lo habría ocupado "haya obligado" y no «obligue».«...la referida mengua en el uso de cantara~-se a favor de cante implica una importante reestructuración temporal en el subjuntivo español, que podemos poner en relación, como ya hizo Kany (1945: 221), con la operada entre el francés clásico y el francés moderno precisamente con la caída en desuso de las formas de imperfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo (que je chan tasse, que j’eusse chanté) a favor del presente y el perfecto (que je chante, que j’aie chanté). El resultado francés actual es la reducción a dos del número de unidades de contenido temporal existentes en subjuntivo, de manera que entre ellas funciona exclusivamente una oposición basada en la presencia/ausencia de un vector primario de anterioridad.»

Creo que en vez de un paralelo roto hay un mal análisis temporal, que invalida una de las premisas del argumento: la forma verbal reemplazada, "obligara/ase", no identificaría / significaría / señalaría un momento anterior al del Pretérito «paró» (ante-pretérito: (O–V)–V / AAH), sino uno simultáneo (co-pretérito: (O–V)oV / SAH).

No tiene nada de raro, entonces, que la reemplace el Presente «obligue» en el español rioplatense, entre otros dialectos hispanoamericanos. Y si la no obligación fuera anterior, como creen Rojo y Veiga, la forma reemplazada no sería "obligara/ase", sino "hubiera/iese obligado", y su reemplazante no sería «obligue», sino "haya obligado": “Sin que el jinete la hubiera obligado / haya obligado, la mula paró frente a la tienda «El Descanso»” (1 viñeta, con una omisión temporalmente subordinada –como anterior– a una acción pasada: AAH).

Rojo y Veiga dicen que la «secuencia narrativa» con la que debe confrontarse 88c es esta: «El jinete no la obligó, pero la mula paró» (2 viñetas, con una omisión y una acción temporalmente coordinadas: AH ∧ AH).

Yo pienso que ahí no hay una «secuencia», sino un cuadro con una acción y un modo: “En el momento en que la mula paró frente a la tienda, el jinete no la estaba obligando” (1 viñeta, con una omisión temporalmente subordinada –como simultánea– a una acción pasada: SAH). Al igual que el modo de la acción coexiste con la acción, la no obligación de parar coexiste con el hecho de parar, si usamos "obligara" / «obligue». Es una de sus circunstancias circundantes (?), como podrían serlo "la tienda estaba cerrada" o "el dueño dormía sentado", que no son circunstancias de modo.

En § 629, donde comenta el Co-pretérito del Indicativo ('cantaba'), Bello aclara que «la duración de la cosa pasada con que se le compara puede no ser más que una parte de la suya». Así, la no obligación «coexistió en una parte de su duración» –la última– con el frenarse de la mula (como el ver la tele coexistió en su final con el apagón en «Cuando se cortó la luz, María estaba viendo la tele»).

Recapitulemos. No sé si existe algún ejemplo que pruebe que en «el subsistema hispanoamericano» se usa el Presente del Subjuntivo como pretérito; sé que no lo hace el ejemplo 88c, que lo pretende. Recordemos cómo, antes de pasar a otro tema.

Rojo y Veiga presuponen que, en lugar del textual e hispanoamericano «obligue», en el «español común» iría "obligara/ase" (lo cual es correcto), pero lo analizan como pretérito (lo cual es erróneo) y deducen que tiene esa temporalidad el Presente que lo reemplaza (lo cual está viciado). El silogismo sería:

-

A («obligue») es B ("obligara");

B es pretérito;

luego, A es pretérito.

§ 8.7 El subjuntivo rioplatense

Como acabamos de ver, el «resultado evolutivo» del subjuntivo rioplatense es paralelo a (hace los mismos cambios que) el subjuntivo del francés moderno. Nuestro mapa tiene (o tiende fuertemente a tener) sólo dos colores: el negro ('cante') para todo co y pos, y el azul ('haya cantado') para todo ante. Es decir que, además del trabajo que estos tiempos hacen en el tablero subjuntivo de cuatro formas verbales, en el de dos agregan, respectivamente, los trabajos de 'cantara/ase' y de 'hubiera/iese cantado':

Dicho con ejemplos, en el dialecto rioplatense nos permitimos y solemos decir

y"El sábado pasado Leonardo me pidióTodos los sábados Leonardo me pedíaque al otro día le mande un recordatorio" (en vez de "mandara/ase")

"No creí que en la charla del martes María le haya tolerado a Juan que la haya engañado en la fiesta del sábado" (en vez de "hubiera tolerado" y "hubiera engañado").

El tablero negro y azul del subjuntivo rioplatense está a 1 resta cromático-verbal de la no discriminación absoluta. Está en el mínimo de discriminación posible: menos que 2 colores, ya no discrimina temporalmente (2 colores, 1 discriminación; 1 color, 0 discriminación). En este tablero, hablando de colores la discriminación parafrasea a Macedonio Fernández: "Si falta uno más no quepo”.

Si eso pasara, volveríamos a ese mapa monocromático de lo temporalmente posible; volveríamos a como es el tablero antes de que arranque el juego y cada lengua defina el trazo y el color de sus vectores (siempre y cuando los discrimine entre al menos dos clases, insisto).

Con esa última resta, el subjuntivo (si sobreviviera) sería temporalmente mudo, sin «contenidos temporales propios» (aunque con la capacidad de reflejar ajenos, como hace un infinitivo o un gerundio con el cuándo del verbo al que está conectado, como vimos en § 7.4).

Si en Modo Subjuntivo se identificara 1 sola relación temporal, no estaría mal que tuviera 1 solo color, como el verde del Modo Imperativo, que siempre es futuro (§ 8.4). Pero este no es el caso del Subjuntivo, donde se identifican 3 relaciones temporales por tríada, tanto con 2 como con 4 formas verbales (nunca con 1 sola: si una misma forma verbal identificara el ante, el co y el pos de cada tríada, es que ya no identificaría ninguno –ya no los distinguiría).

§ 8.8 Análisis temporal con modalidad mixta

En los ejemplos usados hasta acá, las aguas indicativas limitaron con las subjuntivas, pero no se mezclaron. Ya es hora de que los vectores de diseños diferentes alternen (según cuál sea en cada caso la expresión subordinante) y de comentar la historia del perro y la zorra infalibles:

A cinco minutos del inicio, es posible que Zeus ya sepa que el duelo es insoluble, pero que aún no haya podido reaccionar. Cuando lo haga, dispondrá que el perro y la zorra conserven como estatuas sus invictos predestinados. Es probable que para entonces Zeus haya comprendido que su intervención logrará suspender el espectáculo, pero no resolver la paradoja.Si en vez de situar H a 5' del inicio de la persecución y antes de la petrificación lo situamos después de ambos momentos, el comentario se hace con los tiempos primos, los de tonalidad clara, que se relacionan, directa o indirectamente, con AH, a 5' del inicio de la persecución y antes de la petrificación:

A cinco minutos del inicio, era posible que Zeus ya supiera que el duelo era insoluble, pero que aún no hubiera podido reaccionar. Cuando lo hiciera, dispondría que el perro y la zorra conservasen como estatuas sus invictos predestinados. Era probable que para entonces Zeus ya hubiera comprendido que su intervención lograría suspender el espectáculo, pero no resolver la paradoja.

El análisis hace a la teoría, que si no surgiera de la comprensión, surgiría de la imaginación autopercibida “lógica” (desde conspiranoica a razonable, pero siempre tratando de acertar a ciegas, casi de adivinar).

%2B510px.png)